「和室をリノベーションしていて、土壁が出てしまったけど、塞ぎ方が分からない」

「土壁が寒いから、断熱しながら塞ぎたいなあ」

今回の記事はそんな方のために書いています。

古民家や和室をリノベーションしていると、

土壁を見かけることがよくあります。

ベニヤなどの後ろに隠れている分には良いのですが、

これが部屋の表面に出てくると、隙間風の温床となるので、

塞ぎたくなりますよね。

私もDIYでリノベーションをしていたら、

土壁が露出してしまい、これを塞ぐのに試行錯誤しました。

そこで土壁を断熱しながら塞ぐベストな方法を見つけたので紹介します。

さて、前回は廻り縁というパーツを自作して、壁に取りつけました。

廻り縁がついたのは良いのですがこの通り、

その上の土壁が丸出しになっています。(上写真白い部分)

リノベーション前は、この土壁のすぐ下に天井があり、この部分は天井裏でした。

土壁が天井裏にある以上、裸の状態でも見えないので、

特に問題にはなりませんでした。

断熱という意味ではダメですけど。

こちらの壁全体はもう土壁三昧です。

こうした場所からは室内に隙間風がピューピュー入ってくるので、

今回はこの土壁を断熱しながら塞いでいきます。

むき出しの土壁を断熱材と構造板で塞ぐ

まずは天井近くの小さな土壁を塞いでいきます。

断熱材を土壁につける

それでは作業していきましょう。工事前はこの状態。

まず、天井の下地を固定していた釘が残っている場合は綺麗に抜きます。

断熱材にはスタイロフォーム30mm厚を採用しました。

ホームセンターで手に入ります。

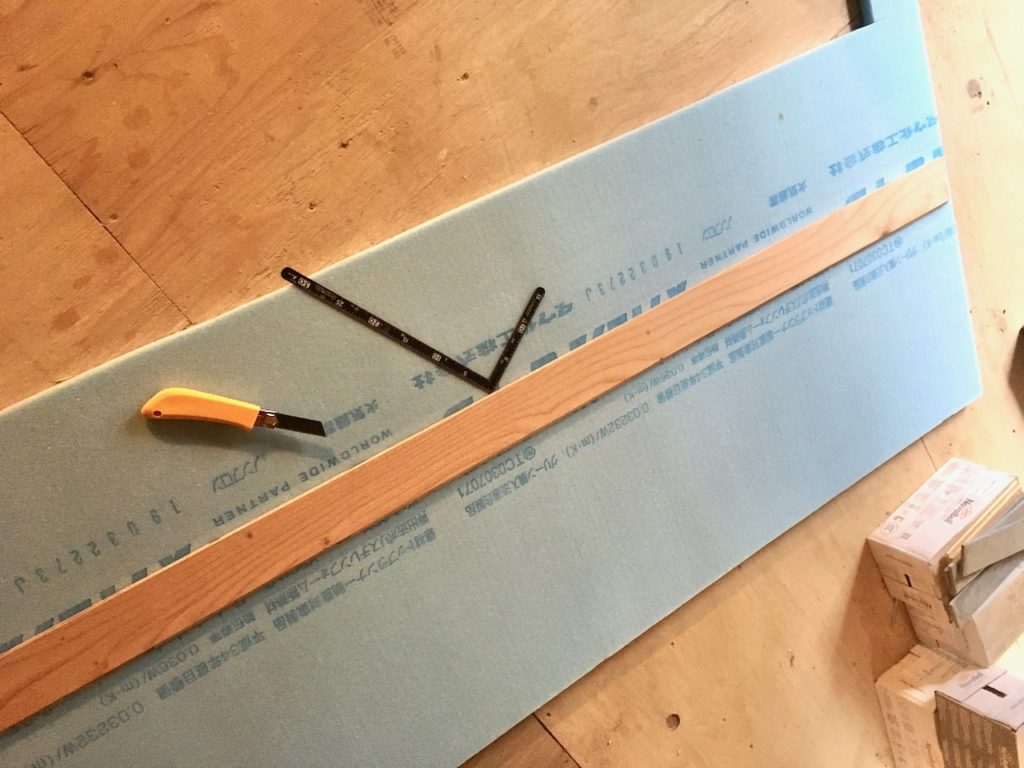

土壁の寸法に合わせて、スタイロフォームをカッターで切り取ります。

サブロク板を丸ノコ定規を使って真っ直ぐに切ったものがあると、

こういうシーンで活躍します。長い直線も一発で切れます。

切れたら先程の土壁にはめ込みます。

構造板を断熱材の上から取り付ける

次は断熱材に構造板を取りつけます。

まず、9mm厚の構造板を丸ノコで切ります。

丸ノコの刃を直角ではなく、10度くらいでもいいので少し角度をつけて切ると、

最後はめ込む時に楽です。

はめ込んだら、こんな感じで柱や桁に向かって斜めにビスを打ちます。

皿取錐で下穴と皿取をしておくと、ビスが綺麗に収まります。

皿取錐についてはこちらで解説しています。

土壁に断熱材と構造板を貼る2

こちらの壁も断熱材をはめ込んで、

同様に板を取りつけました。

こちらの壁には、9mm厚ではなく、実験で5.5mmのベニヤを使用してみました。

比較してみると、9mm構造板の方が良い!5.5mmはペラペラでたわみやすいですね。

あとは、隙間やビスをパテで埋めておきましょう。

ビスが錆びたときに、その色が表面に出てくるのを防ぐためです。

大きな土壁を断熱しながら塞ぐ

続いて、最初に紹介したこちらの大きな土壁を塞ぎます。

ここは薪ストーブコーナーになってもらうので、

構造板ではなく、防火性の高い9mm厚石膏ボード+5mm厚ケイカル板で塞ぎます。

まず土壁の貫のある位置に角材を取りつけます。

星印のイメージです。

角材をビスで貫に固定するイメージです。

貫がない位置には、角材を両脇の柱に向かって打ち付けます。

続いて断熱材を角材の間に設置していきます。

この断熱材は床を断熱した時に余ったものです。

断熱材を設置できたら、石膏ボードを設置します。

私はたくさんのビスでガチガチに固定しましたが、

どうせ次にケイカル板を貼るので、ビスは少しで大丈夫。

次にケイカル板ごと石膏ボードを下地に固定します。

石膏ボードとケイカル板はつなぎ目をずらすようにしましょう。

残った右上の土壁からは薪ストーブの煙突を出す予定なので、

この時点ではあえて放置します。

床は薪ストーブの炉台に取り掛かっています。

薪ストーブについてはこちらから。

まとめ

以上で、土壁が全て塞がりました。

壁の目標である漆喰塗りにまた一歩近づきました。

ただ、今回の土壁とはまた別で塞がなければならない箇所があるので、

続きはまた別の記事にまとめました。

続きはこちら

つづく

コメント